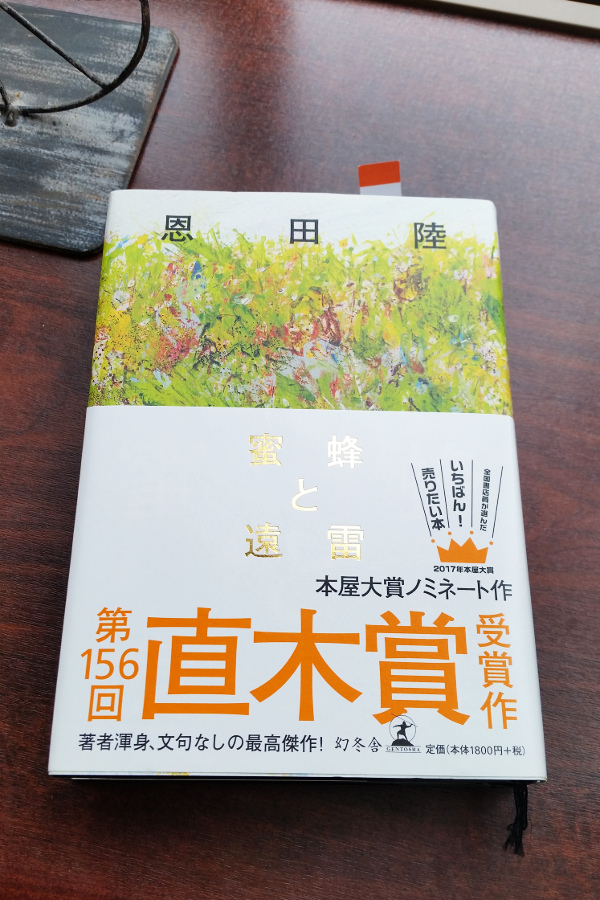

蜜蜂と遠雷は直木賞&本屋大賞のダブル受賞

本作は群像劇ということですので、ストーリーより先にキャラクターが全面に出てきている印象があります。登場人物の中でも主要の4人は天才的な音楽の才能を持っており、常人とはかけ離れたところがあるようです。

この人物描写については、良くも悪くも人気漫画『ピアノの森』と比較され、「漫画的」「ラノベ的」と言われています。このような評価が出て来るのは、天才を書くのがいかに難しいかを表しているのではないかと思います。

天才を表現するとなると、どうしても突飛でエキセントリックな性格などになりがちですので、そういった表現が時に「漫画的」と言われてしまう要因なのかもしれません。

また、レビューの中に「ドラマ化、映画化してほしい」という意見もちらほら見受けられました。

映画でどう表現されるのか、私も観てみたい気がします。

映像で天才たちの演奏を味わうというと、小説とは違う楽しみ方も出来そうですね。しかし、『蜜蜂と遠雷』の良さは「音楽を文章で表現」したというところですので、これはこれで賛否があるのかなと感じました。

『蜜蜂と遠雷』著者:恩田陸 507ページ

本のタイトル 著書 ページ数

|

蜜蜂と遠雷 [ 恩田陸 ]

|

【本の内容】

ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、そして音楽を描き切った青春群像小説。

著者渾身、文句なしの最高傑作!

3年ごとに開催される芳ヶ江国際ピアノコンクール。「ここを制した者は世界最高峰のS国際ピアノコンクールで優勝する」ジンクスがあり近年、覇者である新たな才能の出現は音楽界の事件となっていた。養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅にピアノを持たない少年・風間塵15歳。かつて天才少女として国内外のジュニアコンクールを制覇しCDデビューもしながら13歳のときの母の突然の死去以来、長らくピアノが弾けなかった栄伝亜夜20歳。音大出身だが今は楽器店勤務のサラリーマンでコンクール年齢制限ギリギリの高島明石28歳。完璧な演奏技術と音楽性で優勝候補と目される名門ジュリアード音楽院のマサル・C・レヴィ=アナトール19歳。彼ら以外にも数多の天才たちが繰り広げる競争という名の自らとの闘い。第1次から3次予選そして本選を勝ち抜き優勝するのは誰なのか? ”(引用:Amazon.com)

蜜蜂と遠雷の感想・評判

ピアノコンクールが主な舞台になっているので、ピアノの音をどうやって言語化するのか?天才が奏でるピアノの音をいったいどんな表現を使って演奏させるのか、果たしてそれは、読み手に伝わるのか?この本の概要を見て、こういった疑問は誰もが感じたことでしょう。その疑問は読み始めてすぐ吹っ飛んでしまいます。

まるで、自分が会場の一席に座っていて、ピアノの調べが奏者のイメージと共に脳裏に響いて来るかのような臨場感さえ感じました。

この本は、クラシックやピアノに精通している人も、今まで感心がなかった人も、この物語で奏でられている名曲を聴いてみたい!と思った方は多いでしょう。もちろん私も含めてです。

直木賞を受賞し一気に売れ出したと同時に、”蜜蜂と遠雷のオリジナルサウンドトラック”があればいいな~という声がたくさんあがりました。それからすぐCDが販売されましたネ。

【登場人物について】

蜜蜂と遠雷に登場するキャラクターの中に、”悪役”が居ないのが特徴ですね。ピアノのコンクールと言えども勝負の世界です。

そこで結果を出せるか否かで、今後のピアニストとしての活躍の場がぐっと広がり、将来の道も変わって来るのです。なので、誰もが必死の思いでここまでやって来たのですから、当然、妬みや 嫉妬もあるに違いありません。

お金持ちの意地悪な人が一人くらい居てもおかしくないのですが、ここには出て来ませんでした。

レビューにもありましたが、主要人物の中で、ちょっぴり鼻につくのがアヤですかね?

見方によっては自己中心的なお嬢様、はたまた八方美人に見えます。

ピアニストとして完全復活するまではモタモタしますが、回を追うごとに彼女の成長は感じられました。

マサルは完全に出来過ぎ君です。

蜜蜂王子こと風間塵の存在については、マンネリになりがちな流れをに刺激を与えるカンフル剤の役目をしているのかも知れません。

なぜ、アヤと共鳴しあうのかが謎でした。

蜜蜂と遠雷を読む前にココをチェック!

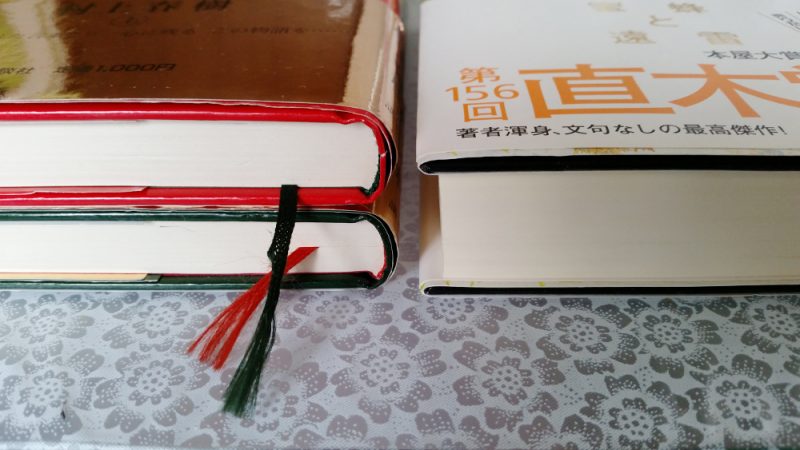

・500ページ超え、しかも文字が上下段にびっしり!

とにかく長い本なので、途中で挫折する人もいるかも知れません。私も購入する際、そこそこ迷いました。読書初心者さんには不向きかも知れません。

村上春樹の小説も上下巻あってかなり長いのですが、一冊で同じくらいあるんじゃないか?と。

・良くも悪くも人気漫画『ピアノの森』と比較され、「漫画的」「ラノベ的」と言われています。

・ピアノコンクール中心に進むお話なので、予選、本選と何度も同じような場面が繰り返されるので、マンネリ感は否めません。

途中で飽きる可能性もあり。音楽に多少でも感心のある人の方がより感情移入しやすく、臨場感もイメージしやすいです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0188df93.dc17df90.025d85a8.b635004d/?me_id=1213310&item_id=18173664&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0039%2F9784344030039.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0039%2F9784344030039.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)